产业转移的新趋势与应对

产业转移是促进区域经济发展、调整产业结构和优化产业空间布局的重要途径。过去30年,我国通过承接国际产业转移、参与全球价值链分工,实现了经济的快速增长。然而,近些年,随着贸易保护主义抬头以及经济发展推动的产业升级,产业转移出现了新的变化。笔者通过分析国际投资和跨国贸易数据,探讨全球产业转移的历史与趋势,分析我国产业转移的新特点与面临的挑战,并提出相应的政策建议。

全球产业转移新趋势

产业转移与产业发展升级密切相关。从历史发展来看,全球已经历了四次大规模的产业转移。第一次产业转移发生在第一次工业革命以后,由英国向美国、法国、德国转移产能。第二次产业转移发生在二战结束后,美国将传统的纺织、钢铁等产业转移到日本和德国。第三次产业转移发生在20世纪70年代,日本和德国逐步将轻纺、机电等附加值较低的劳动密集型产业转移到中国香港、中国台湾、韩国和新加坡。对中国影响最大的是第四次产业转移,此轮产业转移始于20世纪80年代,欧美日和亚洲“四小龙”逐渐将劳动密集型产业和低技术高消耗型产业向发展中国家转移。此后全球跨境资本总体保持快速增长,并在2007年达到高峰。近些年,全球化进程有所放缓,在发达国家制造业回流政策和中美贸易摩擦、新冠疫情、地缘政治冲突加剧等多重冲击下,全球已进入第五次产业转移,投资出现下滑,并呈现出两大新趋势。

产业转移流向复杂,传统和新兴产业并重

贸易数据可作为过往年份产业转移结果的衡量指标。尽管地缘政治局势较为紧张,全球贸易仍保持增长。2023年,全球的货物、服务贸易总量分别达到2017年的1.34倍和1.39倍,年均增速均超过5%,凸显出全球价值链的韧性。从区域格局来看,中美德仍是全球价值链的核心,但自2010年中国的全球价值链贸易额超过德国后,中美两国的增长更为迅速,逐渐拉开与德国的差距,成为全球价值链的两大中心。

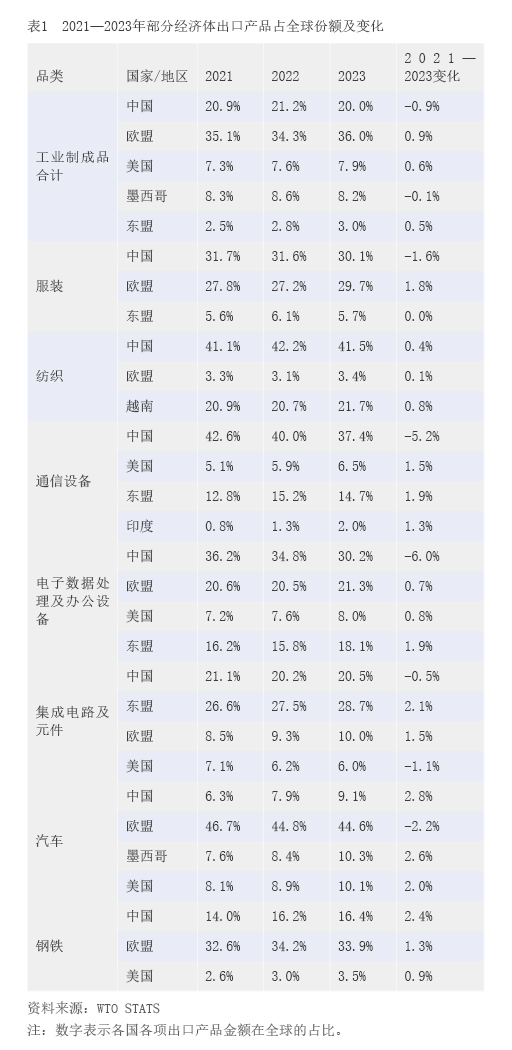

在过去几年中,产业转移体现出两大特点。一是流向更为复杂,不仅发展中国家,发达国家也在承接和转移产业。一方面,美欧等发达国家和地区制造业回流政策初显成效,工业制成品全球贸易份额回升,但日、韩、中国香港均呈现回落态势。另一方面,中国工业制成品份额走低,东盟显著提升。二是转移产业中传统产业和新兴产业并重。例如,欧盟2023年的传统产业(服装、纺织、钢铁),新兴产业(集成电路及元件、电子数据处理及办公设备等产品)出口占全球份额均较2021年大幅提升(见表1)。

发展中经济体投资增长,美欧表现分化

外商直接投资(FDI)投资流量数据能够直接反映产业转移的未来趋势。当前发展中经济体积极承接国际产业转移,但各国表现有所差异。根据联合国贸发会数据,2023年,发展中经济体有86%的跨境投资政策是在促进投资、便利海外投资者,而发达国家的这一占比仅为43%。2017—2023年,东南亚、拉丁美洲、中国承接的FDI年平均增速分别为6.3%、3.6%和3.1%,全球南方成为吸引投资的主战场。尽管2024年亚洲、拉丁美洲及加勒比地区的FDI有所下滑,但主要是受全球投资下滑影响,降幅与全球基本同步。

在发达经济体中,美国制造业回流,欧盟重要性受地缘政治影响有所下降。在投资政策的持续发力下,美国2021—2023年FDI均保持在3000亿美元以上,2024年落地的大型半导体项目投资推动绿地投资增长96%,并购项目金额增幅也高达80%。欧盟剔除爱尔兰、荷兰、卢森堡等通道经济体后,FDI出现大幅下滑,2023年、2024年分别下降21%、45%,这主要是受到乌克兰危机影响。

我国产业转移新特点

近年来,尽管我国承接国际产业转移节奏有所放缓,但仍处于高位。2023年我国FDI为1632亿美元,占全世界总投资规模的12.3%,投资规模和占比水平均处于历史高位区间。尽管2024年我国FDI规模出现下滑,但从占比来看仍达到9.5%,超过2000年以来的年平均占比水平(约为8.5%)。

生产性服务业利用外资不断攀升

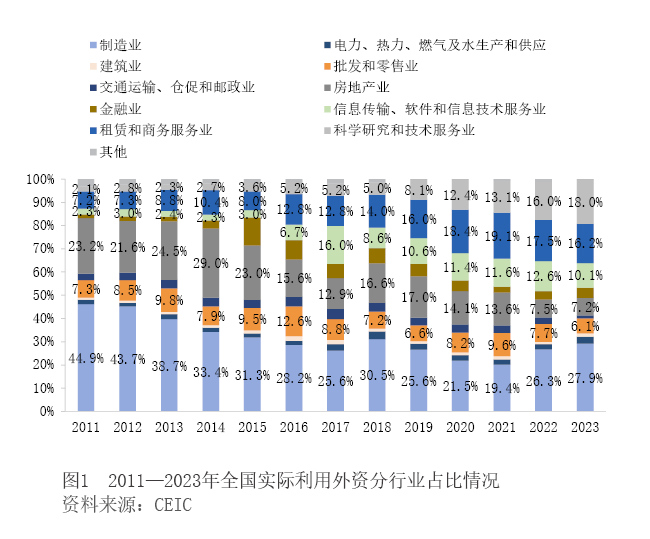

改革开放以来,我国积极参与全球价值链分工,经历了从承接劳动密集生产环节为主到向技术密集型环节过渡的过程。初期,我国东部地区通过承接国际制造业转移,实现了经济的快速增长。而自2011年以来,随着我国制造成本的上升、美国再工业化政策的推进以及中美“脱钩”的影响,我国制造业对全球资本的吸引力有所下降。数据显示,制造业在总投资中的占比从2011年的44.9%下降至2023年的27.9%,新设外商投资制造业企业数量在全部新设企业数量中的占比也由40.1%大幅下滑至6.7%。但与此同时,外资中的科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术业两大领域的投资快速增长,2023年分别占外商直接投资额的18.0%和10.1%,较2011年分别提升了15.9和7.8个百分点。这一变化表明,我国正从过去单一承接制造业转移向吸引技术研发等生产性服务业转型,反映出我国产业结构的优化升级以及在全球价值链中地位的提升(见图1)。

东部服务业FDI集聚,中西部制造业承接同步推进

在我国各区域中,东部作为我国对外开放的创新高地,目前仍承接了我国绝大部分的FDI,但在细分领域中以承接服务业FDI为主。2023年东部江苏、上海、广东、浙江、山东、北京、河北、天津八省市FDI占全国的87%。随着产业的发展和升级,这些省市大多以承接服务业FDI为主,其中北京、上海服务业实际利用外资金额占当地全部FDI比重超过90%。

外资制造业的投资主阵地逐步由东部省份向周边区域转移。在2022年披露制造业利用外资数据的省市中,制造业利用外资较好的除东部省市以外,中部的安徽、江西、湖北、河南,西部的重庆、陕西也表现较好。其中,安徽的制造业利用外资金额超过了天津、上海、河北、北京及一些东部省市。

中美间接贸易增长,墨西哥、越南成重要中转通道

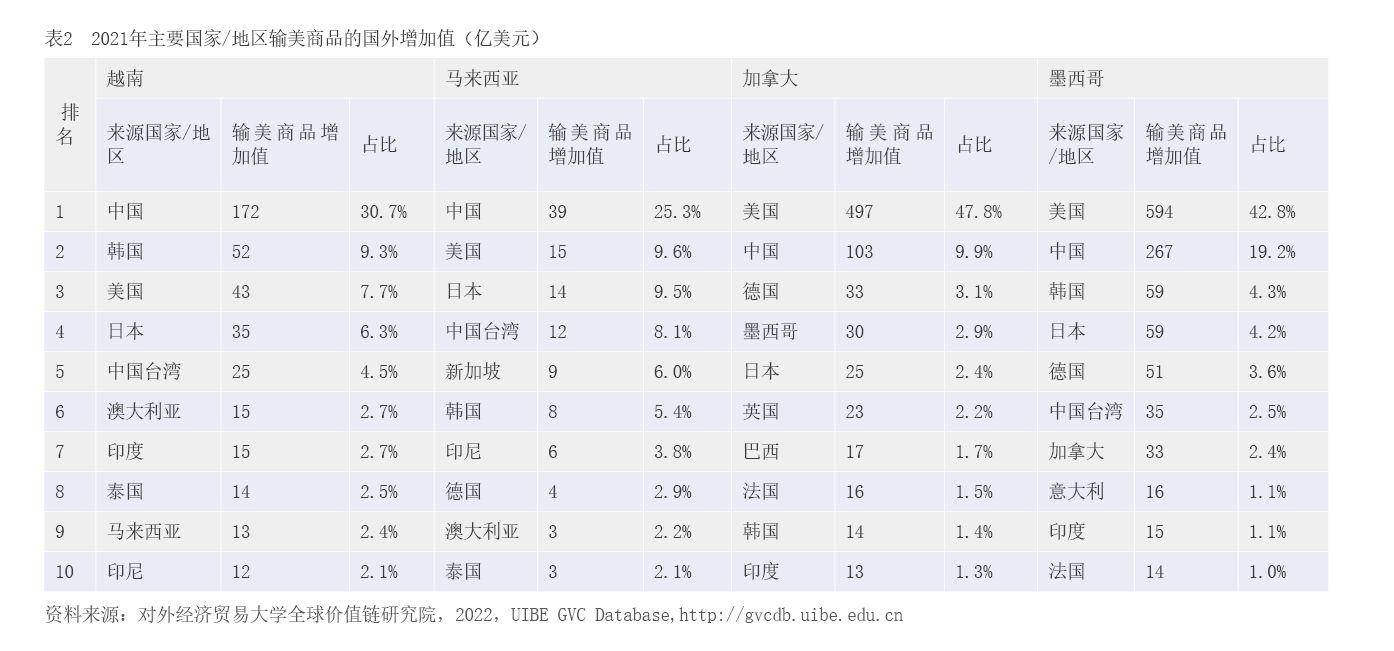

中美直接贸易额不断下降,但间接贸易不断上升。2017—2023年,美国在中国的出口份额占比从19%下降到了14.8%,下降幅度达到4.2个百分点;美国从中国的进口额占比从21.6%下降至16.5%。但美国通过东盟、墨西哥和加拿大等第三方国家大幅增加了对中国的间接进口,墨西哥、越南成为中美间接贸易的最重要通道。通常用FVA[1]来代表一国出口产品中来自其他国家或地区的增加值,当前中国经墨输美增加值最高,墨西哥通过第三方国家输入美国的出口增加值中,来源于中国的增加值高达267亿美元。越南则是增长最快的国家,来自中国的FVA年平均增速达到56.2%(见表2)。

墨西哥、越南能成为中美之间重要的通道,主要是由于三方面原因。一是具备地缘优势和相对稳定的政治环境。二是具有一定的要素优势。例如越南位于东南亚的中心地带,港口条件优越、劳动力充足且成本低廉,而墨西哥是矿产资源大国,多种矿产产量居世界前列。三是拥有关税豁免的政策红利。例如,墨西哥是美墨加协议的重要成员,其拥有1080亿美元的汽车零件豁免缴税配额,因此成为美国汽车产业海外布局的重要生产基地。

新一轮贸易摩擦下的挑战与韧性

当前,中美深度参与全球价值链,在新一轮贸易摩擦背景下,中国面临着新的挑战。同时,我国产业发展也展现出较强的韧性。

我国面临贸易不确定性加剧、产业升级和竞争的压力

一是特朗普关税2.0下我国转口贸易面临的不确定性增强。当前美国在我国的对外投资和贸易中仍占据重要地位。特朗普自新上任以来,颁布了一系列关税和投资措施,例如要求进口商品提供生产溯源证明,宣布对墨西哥产品施加额外25%关税,对所有贸易伙伴评估并确定“对等关税”等措施。这使得我国通过第三国转口美国的贸易路径受到严重冲击。

二是我国传统制造业或将持续向外转移,部分高端制造业和服务业将面临挑战。近年来由于我国的人力成本等相对优势已经有所弱化,一些劳动密集型的传统制造业出现外移。在农业、食品饮料、纺织、皮革鞋靴、橡胶塑料、非金属矿物等传统制造领域,中国的显性比较优势指数[2](VARCA)已经低于越南,这些产业或将延续向外转移的趋势。与此同时,部分高端制造业和服务业的比较优势相对较弱,或面临冲击和挑战。例如在机械设备、电气光学、交通运输设备等中国主要出口产品中,中国的VARCA低于日本;在商业服务业方面,中国在陆路和航空运输、金融方面具备一定优势,但在批发贸易、汽车销售、邮电通信、租赁商服等行业的VARCA指数均不及美国。

我国产业发展具备应对挑战的韧性

一是拥有强大的供应链和生产能力。我国制造业增加值约占全球三分之一,是全球“超级工厂”,产业门类齐全,兼具成本低廉和技术完备的优势,具有低成本生产大量技术密集品的能力,在当下仍具有不可替代性。

二是具备富有活力的创新生态。根据2025年1月11日发布的《全球高层次科技人才态势报告》,当前我国高层次科技人才总量已超越美国跃居全球第一。在地方有为政府和有效市场的融合下,已呈现出区域协同创新、大中小企业共享创新的新格局,在工业机器人、人工智能等多个关键领域已经实现显著突破。

三是拥有前瞻性的全球多元化战略布局。近年来我国持续深化与“一带一路”国家经贸合作,加强欧亚陆路运输网络建设,降低对海运的依赖度和对美欧市场的依赖。2024年与共建“一带一路”国家的合计进出口贸易额占比已超过50%,中欧班列累计发车超10万列。

政策建议

在当前中美贸易摩擦背景下,中国应积极应对外部挑战,把握产业升级的机遇,推动技术创新和结构调整,优化产业链条,加强内循环驱动,增强经济韧性和国际竞争力。

一是调整产业结构。进一步加大科技研发投入,推动技术创新,尤其是在新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性新兴产业领域;完善自主创新体系,加强产学研协同合作,促进科研成果转化应用,为企业提供技术支持;鼓励企业向高端制造、智能制造及绿色产业转型,推动产业升级,提升我国经济的整体质量和核心竞争力。

二是继续加强区域合作、优化全球供应链布局。通过金融支持、政策保障等措施,鼓励企业加快品牌建设,把握新兴经济体的发展机遇,扩大在亚洲、非洲、中东、拉美等地区的市场贸易投资份额。同时,深化“一带一路”区域合作,推动在基建、能源、矿产、农业等领域的项目落地,强化中资企业在全球供应链中的地位,并完善海外投资和贸易服务体系,加强风险防控,优化境外投资环境,助力企业稳健全球化布局。

三是加强内循环驱动,提升国内市场活力。加快培育完整的内需体系,推动消费需求的提质扩容、投资需求的优化升级,并实现供需结构的动态平衡。通过发挥我国超大规模市场的需求优势和完备的产业体系供给条件,推动形成以国内市场为主导的经济循环,促进经济高质量发展。

(本文仅代表作者个人观点)

作者系招商银行研究院区域研究员

[1] 根据WWZ方法(王直、魏尚进、祝坤福,2015:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》,中国社会科学:第9期),出口总值可分解为DVA(被国外吸收的国内增加值)、DVArt(返回并被本国吸收的国内增加值)、FVA(国外增加值)、DDC(重复计算的国内部分)、PDC(重复计算的国外部分)5项。

[2] 显性比较优势指数(VARCA)是衡量一国在特定产业或产品上的国际竞争力的指标。指数大于1时,表示该国的出口增加值比重大于世界的出口增加值比重,即该国的产品在国际市场上具有较强的比较优势。相关数据来源于对外经济贸易大学全球价值链研究院,2022,UIBE GVC Database,http://gvcdb.uibe.edu.cn。