封面文章

我国中长期外债管理步入新时代

来源:

《中国外汇》2022年第4期

作者:

编辑:王亚亚

56号令推动外债管理由备案登记转向审核登记,不仅有利于完善我国外债管理制度、提升管理水平、有效防范外债风险,也为我国利用境外资金支持实体经济发展、推进高水平对外开放提供了重要支撑。

外债是我国利用境外资金的重要方式。近年来,随着我国高水平对外开放不断推进,外债对于服务实体经济发展的意义愈加重要。与此同时,随着中资企业境外融资的快速发展和内外部环境变化,现有外债管理规定已不能完全适应新形势新要求。在此背景下,发展改革委于2023年1月10日出台《企业中长期外债审核登记管理办法》(2023年第56号令,下称“56号令”),推动中长期外债管理由备案登记转向审核登记。新政不仅有利于完善我国外债管理制度、提升管理水平、有效防范外债风险,也为我国利用境外资金支持实体经济发展、推进高水平对外开放提供了重要支撑。

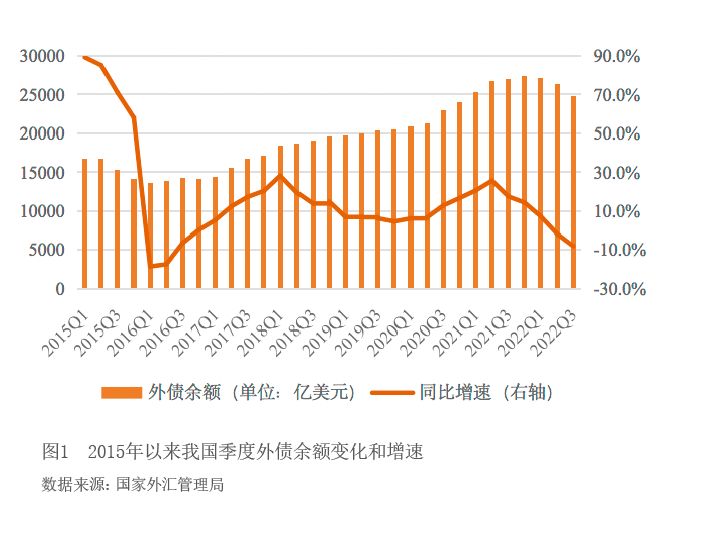

我国全口径外债变化趋势

自2015年以来,我国外债规模稳步增长。外汇局数据显示,截至2021年末,我国全口径外债余额(含本外币)27466亿美元(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾,下同),较2020年末增长14.4%。进入2022年以来,在美联储加息、全球通胀高位运行以及疫情等多重因素影响下,2022年三季度我国外债余额为24815亿美元,外债总规模有所下降(见图1)。不过,考虑我国经济韧性强、潜力大,各项政策效果持续显现,包括人民币债券在内的中国资产对外资仍有较大吸引力,我国外债规模有条件继续保持总量稳定、结构优化。