中国深化国际贸易投资合作的成就及展望

在全球经贸合作面临多重挑战的背景下,中国正坚定不移地推进高水平对外开放。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调完善高水平对外开放体制机制,明确指出要在扩大国际合作中提升开放能力,建设更高水平开放型经济新体制。自改革开放以来,中国一直积极寻求国际贸易与投资合作的机会,并以此作为推动本国经济发展的重要途径。经历40余年的努力探索,中国在国际贸易投资合作中取得了斐然的成绩。从最开始的顶层设计不足,“摸着石头过河”,到后来的协调统一、契合发展、不断深化,中国成为经贸合作制度的主动供给者。如今,作为全球第一大贸易国、第二大外资流入国,以及第三大对外投资国,中国参与国际贸易投资合作的方式向着灵活化、多元化转变,正逐渐从参与者成长为引领合作的关键角色。

中国国际贸易投资合作的框架和历史发展

国际贸易投资合作框架是国家间为保障贸易投资合作而制定的制度性框架。中国参与国际贸易投资合作的主要模式包含如下三种:一是参与全球和地区性经济组织,如世界贸易组织(WTO)、亚太经济合作组织(APEC)等;二是签订自由贸易协定、投资协议,如《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、中欧投资协定等;三是制定具有中国特色的对外开放政策和战略,对内设立自由贸易试验区,对外提出共建“一带一路”。这三类合作策略依次推进,逐步深入,共同构建了中国在国际贸易与投资合作领域的整体布局,策略之间彼此支撑、相辅相成,多角度、多手段地共同推进中国对外开放,将中国发展紧密对接到世界发展当中。

从历史发展来看,这三种贸易投资合作框架存在递进关系。二战结束后,国际贸易与投资合作主要依托于WTO所建立的协商框架。通过多边谈判与协商机制,各国共同制定了贸易规则和标准,显著降低了贸易壁垒及要素流动障碍,促进了全球范围内的贸易投资合作。进入21世纪后,随着WTO谈判功能的逐渐减弱,自由贸易协定(FTA,或者称区域贸易协定RTA)成为推动贸易合作的主要手段,而双边或多边投资协定(BIT)则成为投资领域的主要合作模式。自2020年起,多边主义体系面临前所未有的挑战,新兴技术的发展、新问题的涌现使得国际社会在共同理念和利益上难以达成共识,技术、安全、环境、能源等问题加剧了经贸合作机制协调上的困难。在此背景下,国际合作的趋势转向了更加具体化、灵活化的细分领域协议,以适应不断变化的全球环境。

在上述历史背景下,中国在国际贸易和投资合作中的角色经历了显著的转变。从最初加入WTO时对国际规则的“被动对接”,发展到现在寻求与高水平经贸规则的“主动对接”。在此过程中,中国签署的贸易和投资协定不仅数量稳步增长,质量也显著提升。随着中国经济在全球贸易投资体系中地位的日益增强,中国逐渐从一个主要的“受益者”转变为重要的“贡献者”,并通过内外联动的方式进一步扩大开放。

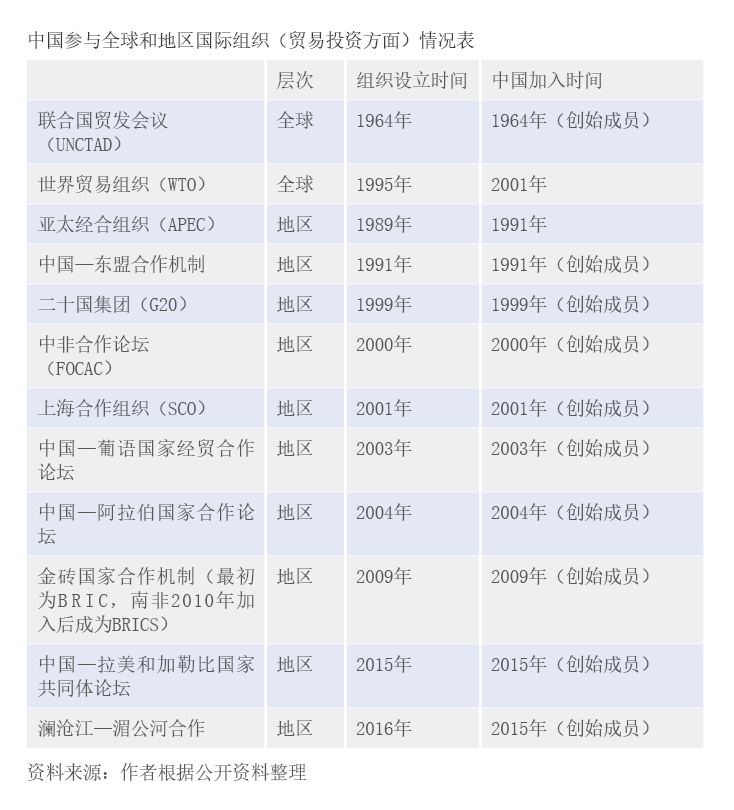

中国参与全球和地区组织的情况

在国际贸易和投资方面,中国参与全球和地区经济合作组织的情况如表所示。其中,中国最早参与的贸易投资类合作框架是1964年成立的联合国贸发会议(UNCTAD),是该组织的创始成员国之一。2001年中国加入WTO是里程碑事件,标志着中国正式融入世界经济发展。加入WTO后,中国积极履行降低关税壁垒和其他市场准入限制的承诺。更重要的是,WTO框架下的规则体系促使中国进行了大量内部改革,提高了经济效率,吸引了大量的外国直接投资,同时也促进了中国企业走出去的步伐。这些变化对中国成长为世界第二大经济体具有决定性意义。中国参与的另一个重要的国际合作框架是APEC,虽然中国自1991年起就是成员,但其重要性的真正体现始于2001年的上海会议。会议形成的《上海共识》明确了将亚太地区贸易自由化置于优先位置的战略目标,这对促进区域内商品和服务的自由流动至关重要。

中国参与自贸协定和投资协定情况

中国快速发展的重要原因之一是签署了大量的自由贸易和投资协定。这些协定通过提供关税减免和投资保护,为中国成为世界领先的制造业中心提供了条件。

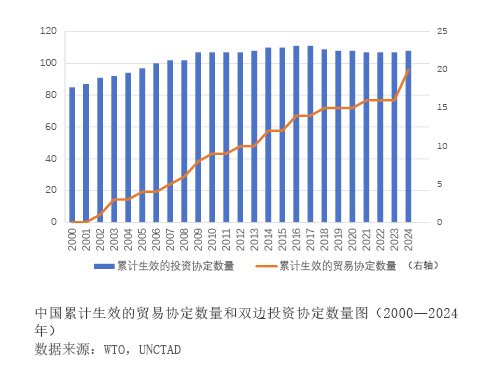

在贸易协定方面,截至2024年10月底,中国已签署了38个自贸协定,生效的自贸协定数量从2000年的0增长为2024年的20个(见图)。与此同时,全球范围内生效的自贸协定数量也从83个增加到了373个,各国普遍认识到通过贸易自由化促进经济增长的重要性。

在投资协定方面,截至2024年10月底,中国共签署了128项双边投资协定,其中108项生效,中国的双边投资协定签署情况呈现出逐步增长的趋势。具体而言,至2000年,中国已经与多个国家签署了81项双边投资协定,为后续的投资合作奠定了坚实的基础。此后,中国继续扩大其双边投资协定网络,但增长速度相对缓慢,平稳发展到2024年的108项(见图)。

在RCEP签署之前,中国主要与单个国家签订了多项自贸协定和投资协定,例如与冰岛、瑞士、澳大利亚和格鲁吉亚等国签订的自贸协定。这些双边协定为中国深化国际贸易和投资合作奠定了基础,积累了经验。2020年10月签署的RCEP标志着一个新的里程碑。RCEP是中国、东盟十国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署的区域性自贸协定,涵盖了贸易、投资、知识产权保护等多个领域,货物贸易零关税产品比重超过90%,自由化程度显著高于目前各方与东盟现有的自贸协定水平。RCEP的签署标志着中国在深化开放和规则协调方面取得了重大进展。通过这一协定,中国不仅增强了与区域内国家的经济联系,还为推动更加开放、包容和高效的国际贸易体系做出了重要贡献。

继RCEP之后,2020年底中国与欧盟完成了中欧投资协定的谈判。这是中国首次在包括服务业和非服务业在内的所有行业中以负面清单形式作出承诺,确保所有规则双向适用,为中欧企业创造了一个公平竞争的环境。这一协定标志着中国在投资领域进一步对标国际高水平经贸规则,展示了中国深化对外开放的决心。

中国特色的对外开放政策和战略

中国特色的对外开放政策和战略,主要包括提出共建“一带一路”和设立自由贸易试验区,这是我国合作战略创新和战略供给的尝试。中国特色的对外开放强调对内和对外的同步改革。对内,中国通过设立自由贸易试验区等举措,进行先行先试,探索适合中国国情的发展模式和管理机制,为全国范围内的进一步开放提供了可复制、可推广的经验。对外,通过共建“一带一路”和其他多边及双边合作机制,中国积极参与全球贸易投资合作,推动国际规则的制定和完善,提升自身在合作中的影响力。

2013年9月,习近平总书记在访问哈萨克斯坦时提出了共同建设“丝绸之路经济带”的倡议;随后,在访问东盟国家时,他又提出了“21世纪海上丝绸之路”的构想。这两个倡议共同构成了共建“一带一路”,成为中国与共建国家在贸易、投资合作方面的发展框架。除了贸易和投资方面的合作促进,共建“一带一路”的顶层设计更加广阔,包含了政治、经济、文化包容合作和共同发展的理念,强调“共商共建共享”的重要共识。

在这一阶段,中国作为引领者和经贸合作规则的供给方,创造性地对中国参与的原有框架进行补充和升级。具体而言,中国突破了以往的贸易和投资合作方式,进一步发挥中国的比较优势,通过建立亚洲基础设施投资银行投资相关国家基础设施、设立丝路基金、促进相关国家工业化发展等,获得了更多的贸易和投资合作机会。共建“一带一路”不仅是现有合作的延续,覆盖了原有国际贸易投资合作的框架,并且结合中国的优势和共建国家特点进行了合作制度的升级,并且和共建国家进行了政策对接,例如与越南的“两廊一圈”政策对接。这一做法,已经突破了中国原有的贸易和投资合作框架,向综合化和灵活化转变。

对内,中国也进行了深化国际贸易和投资合作的改革。自2013年上海自由贸易试验区设立以来,中国陆续又在全国范围内设立了21个自由贸易试验区,并分别简化国际贸易合作和国际投资合作存在的难点堵点。这些自由贸易试验区通过一系列政策创新和制度改革,极大简化了国际贸易合作和国际投资合作中存在的难点和堵点。在贸易方面,自由贸易试验区简化了通关程序,降低了贸易成本和时间。在投资方面,自由贸易试验区首先实施负面清单等管理模式,为国际直接投资的流入降低了政策的不确定性。

中国深化国际贸易投资合作的成就

在参与国际贸易投资合作的初级阶段,中国取得了显著的成果。在加入WTO之后,中国大幅降低关税税率、削减各类非关税壁垒和投资限制。根据金融数据网站Macrotrends的数据,中国关税平均税率从1996年的19.76%下降到2016年的3.54%。同时,中国不断完善对外经济开放领域的法律法规体系,以确保其与国际规则和承诺相一致,废止或修改了其中不符合WTO规则的部分,起草出台与之相适应的新法律,以规范促进投资合作。

在广泛参与国际自由贸易协定和投资协定的阶段,中国的国际贸易和投资合作飞速发展,国际贸易和国际投资金额获得大幅增长。中国的贸易总额从2000年的4743.0亿美元上升到2013年的41610.2亿美元,一跃成为全球第一大贸易国。在投资方面,根据UNCTAD的数据,流入中国的投资在近20年间稳步上涨,而中国的对外投资则从1996年到2016年实现了大幅增长,并在2016年达到最高点1961.5亿美元。同时,2016年中国参与生效的双边投资协定数量也达到了最高值111个。2016年后,中国每年的外商直接投资和对外直接投资保持在较为平稳的水平。

在探索具有中国特色的国际合作框架的阶段,中国在共建“一带一路”下积极推动与共建国家的贸易和投资合作。自2013年共建“一带一路”提出以来,中国与共建“一带一路”国家的贸易总额持续增长。根据全球贸易观察数据库的数据,中国同共建“一带一路”国家间的贸易总额从2013年的16291.3亿美元上升到2023年的27626.7亿美元,占中国贸易的份额从39.2%上升到46.5%,这表明共建“一带一路”国家在中国对外贸易中的重要性显著提升。另外,在投资层面,根据万得数据,中国对共建“一带一路”国家直接投资从2015年的148.2亿美元上升到2023年的318亿美元,年平均增长率达到10%。

中国深化国际贸易投资合作的展望

从三种合作框架来看,中国未来国际贸易投资合作可能有如下发展:

一是在全球多边经贸组织框架下,中国将继续积极参与并推动WTO等多边机制改革,提出“中国倡议”,在关键议题上发挥领导作用,同时结合其他合作方式增加灵活性,确保在全球治理体系中占据更加主动的地位。

二是中国将积极考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等高标准贸易协定,针对非贸易壁垒和数据流动自由化进行协商,适应国际规则的同时,为新兴领域如数字经济、环境保护等做好准备,通过细分领域谈判快速达成一致,并发展包容开放的地区合作机制。

三是立足于共建“一带一路”和制度型开放政策,中国将创新国际合作模式。例如,第三方市场合作就是中国首创的概念,结合不同国家的比较优势共同开发第三国市场,法国、德国和日本均积极响应。此外,在国内层面,进一步加强国内政策透明度,优化政策灵活性,以应对全球贸易和投资的多变挑战。

作者单位:中国社会科学院世界经济与政治研究所