硅谷银行“猝死”:一场新型宏观风险引发的危机

美国监管机构最终选择了为硅谷银行储户的全额存款提供完全兑付担保,但对于硅谷银行破产案的反思和检视才刚刚开始。作为在金融科技时代发生的第一起具有全球影响力的银行挤兑危机,硅谷银行破产案是对“科技”与“金融”结合之后宏观风险传播路径和速度的生动诠释。从硅谷银行发布再融资文件到联邦存款保险公司(FDIC)宣告接管,在信息的网络效应和支付的技术便利影响下,420亿美元的存款流出只用了48小时时间。美国在经历了疫情前的货币滥发、监管缺失和疫情后的K型复苏之后,各种宏观风险正在科技泡沫中聚集,新旧经济模式的结构失范,将是宏观稳定的最大挑战;而科技泡沫与货币泡沫之间的正反馈作用带来的复杂性,意味着宏观确定性的终结。

金融科技时代的银行挤兑第一案

硅谷银行处于银行体系、资本市场、科技产业的交叉点,其危机引发的恐慌和震撼远远超出了作为加州的一家地方性银行的影响力。

对于银行体系而言,由于美联储在2008年金融危机和2020年新冠疫情危机之后向银行体系注入的巨额流动性的存在,美国事实上已经常年运行在充裕准备金的环境下,即货币政策机制从走廊模式进入了下限模式(Floor System)。即使经过了一年的快速加息,有效联邦基金利率依然稳定运行在超额准备金利率下方,显示出美国总体流动性条件的充裕。在此环境下发生的银行挤兑危机,尤为震撼。储蓄者的恐慌引发中小银行存款流出,从而使整个银行体系都在经历压力考验,包括第一共和国银行(FRC)、西太平洋合众银行(PACW)等中小银行均遭遇挤兑。按照美国银行(BAC)存款数据变动推断,中小银行短时间存款流出至少150亿美元。正如美联储前主席伯南克所言:“一家银行遭遇挤兑会导致更普遍的的银行挤兑或更大范围的银行体系恐慌。”

对于资本市场而言,硅谷银行作为标普500指数成分股和标普BBB+评级发行体,其骤然崩塌也在某种意义上意味着资本市场定价失灵,从而引发对整个银行板块的抛售,罗素3000指数的银行业成分股在两个交易日之内的合计市值损失高达1900亿美元。市场也在这一过程中不断交易和寻找新的未知信息,而硅谷银行作为一家具有科技背景的金融机构,很多的投资者也是互联网和社交媒体的重度用户,金融市场信息和网络媒体信息形成传播共振,加剧动荡。

对于科技行业而言,硅谷银行是美国唯一一家创投圈内专业性银行。硅谷银行服务3万家初创企业和600家风投公司(VC)、120家私募股权投资公司(PE),负债端吸纳了大量科技类、生命科学健康等相关企业存款,硅谷银行的关闭对相关企业现金流安全形成威胁;而在资产端,硅谷银行以资本催缴信贷(capital call line of credit)等形式为VC/PE提供了低成本的债务累积达413亿美元,硅谷银行的破产意味着相关企业债务融资循环需要新的方案。此外,硅谷银行破产前为补充资本而进行的再融资意外惨败,已被视为是美国科技泡沫破灭的示警。

大众关于硅谷银行“猝死”的错误认知

鉴于硅谷银行的影响重大且深远,投资者需要评估其对市场的冲击,银行管理者也在研究总结经营的教训,而监管当局更是已经展开了“彻底、透明和迅速的审查”,以对金融科技时代的监管框架进行检视和更新。

由于硅谷银行破产的话题已经超出金融业本身的范畴,大众对此进行的讨论,难免存在着流于表面的错误认知。笔者针对最重要的三个观点加以分析和厘清。

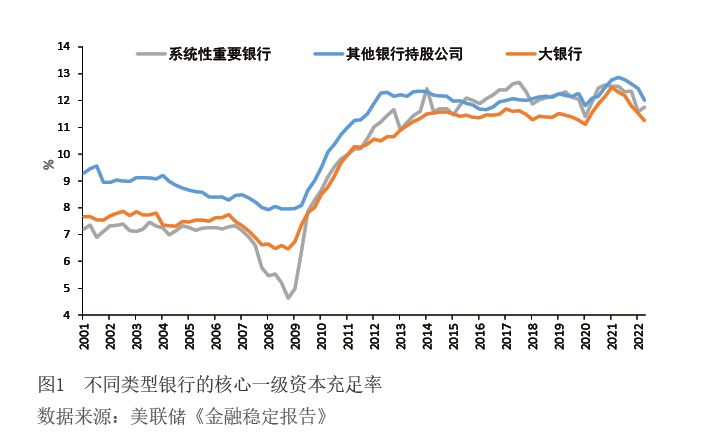

硅谷银行案源于“过度杠杆”?实则不然。此种认知出于对历次金融危机的记忆,毕竟近如希腊、雷曼,远如储贷危机,债务负担引发偿付能力危机是此种具有全球影响的金融危机的典型特点,而流动性危机在现代中央银行制度下化解并不困难,难度在于精准识别。但硅谷银行危机并非过度杠杆的偿付能力危机。作为2008年国际金融危机反思的最大成果,巴塞尔协议III实施以后银行的资本充足率都有了大幅提升,美国不同监管层级的银行(系统性银行、大银行,其他银行)资本充足率均远高于监管要求最低风险要求(见图1)。2022年年报数据显示硅谷银行核心一级资本充足率为15.44%,也高于行业中位数水平11.05%。

硅谷银行案源于将证券类资产归入持有到期会计科目?并非如此。此种认知将银行的失败过度简化为一个会计分类的问题,但信贷资产作为一种持有到期资产,是银行经营的典型商业模式,因此将证券类资产持有到期和银行将其发出的贷款持有到期并没有本质区别,甚至债券还拥有回购融资的额外流动性。硅谷银行年报披露证券类资产久期为4—5年,结合经验判断,与传统银行贷款并无二致,也比面向初创企业的投贷联动类贷款更短。

硅谷银行案源于期限错配?并不正确。期限转换本身就是银行在金融体系中的固有功能,否定银行进行期限转换的正当性等同于否定了银行的商业模式。2022年诺贝尔经济学家得主道格拉斯·戴蒙德(Douglas Diamond)和菲利普·迪布维格(Philip Dybvig)在1983年共同撰写的经典论文《银行破产、存款保险与流动性》中指出,经济体中存在回报率较高的长期投资机会,但作为储蓄提供方的消费者面临流动性冲击,因而在储蓄的时候想保留灵活性,更偏好于短期储蓄。期限错配的本质在于“居民短期储蓄”和“长期资金需求”之间存在天然不匹配。戴蒙德和迪布维格实际上证明以存贷款合同形式,辅之以恰当的流动性风险管理的“借短贷长”模式提升了资源配置效率。期限错配还是期限匹配,取决于金融机构自身的经营模式。回顾英国2022年10月养老金风波,英国养老金负债驱动投资(LDI)为了实现期限匹配,利用衍生工具实现负债的利率对冲,反而引发了资产端流动性危机与央行救市。

由此来看,在存在极端的资金流动性压力的情况下,无论期限错配,还是期限匹配都不能实现隔离风险,藏匿其背后的流动性风险仍是一个表层的答案。

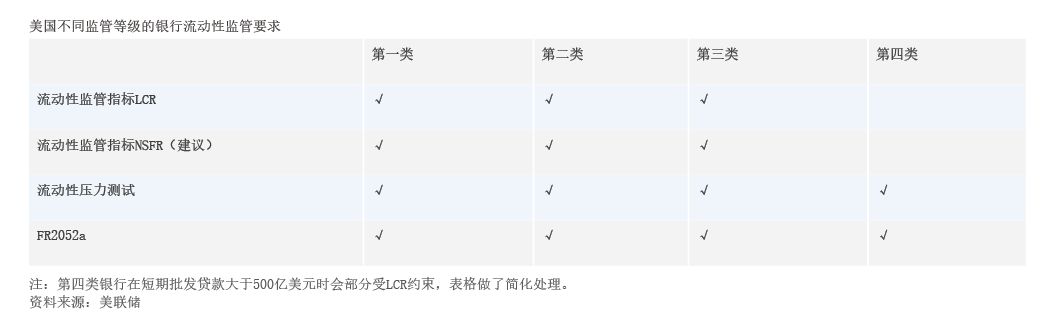

“监管鸿沟”“审慎悖论”与新型宏观风险

来自回购市场和影子银行的批发性融资“突然消失”的教训,构成了2008年国际金融危机以来对系统性重要银行流动性监管加强的主因。但像硅谷银行这类“系统性不重要”的中小银行的流动性监管却成了法外之地,硅谷银行的首席执行官格雷格·贝克尔(Greg Becker)就是2018年特朗普政府以《经济增长、放松监管和消费者保护法案》逆转《多德-弗兰克法案》,一举豁免中小银行流动性监管指标和压力测试的积极支持者。特朗普政府这一政策的出发点更多是考虑共和党的党派利益,以逆转奥巴马的各项政策为出发点,而全然不考虑其经济合理性。该法案实施后,对硅谷银行形成了一个“监管悖论”:一方面,总资产达到2000亿美元级别的硅谷银行,已经成为美国的第16大银行,实为一家“不小”的银行;但特朗普政府新的监管规则却因其资产规模不足2500亿美元,而将其归类为“第四类”小银行(见附表)。“第四类”银行没有受到巴塞尔协议III最重要的两个流动性指标监管流动性覆盖率(LCR)和净稳定资产比例(NSFR)的限制。在硅谷银行年报中,曾披露升级为“受监管大银行”的监管要求(“Enhanced Prudential Standard”):(1)2500亿美元合并报表资产,(2)1000亿美元合并报表资产与750亿的非银行资产(或短期批发贷款或表外风险暴露)。硅谷银行以2120亿美元的资产规模距离监管标准升级一步之遥。硅谷银行是否在主观上故意逃避该项监管无从考证,但此种的分类监管原则下出现的“监管鸿沟”确实带来了监管套利的操作空间。

从风险管理上,硅谷银行的案例将银行的顺周期行为展现得淋漓尽致,而这种微观主体的行为却又受到了很强的宏观周期驱动,形成反转的“审慎悖论(Prudential Paradox)”。“审慎悖论”是由德国经济学家马库斯·布伦纳梅尔(Markus Brunnermeier)提出的概念:微观主体的审慎行为最终可能带来宏观整体的非审慎后果。硅谷银行的案例正好相反,是美国在以债务货币化+科技创新双管齐下解决债务困境背景下,由于科技行业理性泡沫极大化引发的金融产业变革。如果说次贷危机是银行追逐存量资产(住房),本次硅谷银行事件则让即将到来的危机形态初见端倪。在生产率停滞的宏观环境下,美国的宏观政策鼓励扩大资产(初创科技企业的融资)以刺激新的经济增长,同时做大安全资产(利率敏感的国债)以解决市场有效需求不足的问题,但这造成的后果是银行业的资金投向也集中于这两个方向,宏观审慎行为引发了微观主体的非审慎后果。

宏观顺周期过程中,硅谷银行受益于科技行业首次公开募股(IPO)发展,2020年6月—2021年12月的时间,一年半时间内硅谷银行的存款由750亿美元上升至1900亿美元,增幅为2倍。快速增长的背后,成就了硅谷银行在银行股占据高估值,同时快速上升的负债支持了资产规模的大幅扩张,抵押贷款支持证券(MBS)资产从200亿美元增长到1000亿美元。宏观周期反转,经济下行期增加MBS类资产成为公司偿付能力的最大威胁。事实上,在2022年三季度,硅谷银行实质上已经资不抵债。据硅谷银行三季报披露的权益净资产为158.10亿美元,这一数据建立在持有证券类资产至到期以摊余成本法计价的基础上。若这类资产以公允价值计价,那么硅谷银行实际的权益净资产为-1.06亿美元。

此种政治与经济、微观与宏观等多视角、多层次、多主体的博弈与反馈形成的风险,是一种全新的风险模式。美国哈佛大学教授罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)、赫尔曼·莱昂纳德(Herman Leonard)和英国牛津大学教授安尼特·麦克尔斯(Anette Mikes)以“Novel Risks”来描述这样的新型风险。2020年以来,新冠疫情、俄乌冲突和全球大通胀同时出现,全球不确定不稳定的因素增多,这些风险不但具有去本地化、不可计算、不可赔偿等全球风险社会下风险的一般特征,还有形式新颖,更加复杂、非线性和多重共振的特点。识别、预警和管理新型宏观风险亦成为政策制定和企业经营的最大挑战。

对硅谷银行而言,在无信用风险的政府债券和高风险的科技企业这两种位于风险光谱两端的资产进行投资布局,非但没有形成期望的风险对冲,反而在疫情、通胀和政党政治的交织影响下,带来了风险的共振和蔓延。

K型复苏与即将到来的危机

诚然,硅谷银行案仍有诸多微观线索可以去反思,但对新型宏观风险的解析和应对举措更值得我们去梳理。

2023年年初,笔者在文章《灵活的平均通胀目标制和事件一致性危机》中提出,“市场流动性恶化和功能失调意味着美国2023年金融稳定风险极高”。尽管笔者当时对时间一致性危机和金融稳定风险发生的必然性已有结论,但是对其发生的领域仍在观察当中。现在硅谷银行“猝死”已经指明了一个重要的思考方向:对新型宏观风险的暴露程度和脆弱性将决定危机在哪里爆发。

美国经济在新冠疫情之后的K型复苏是一个容纳了众多新型宏观风险因素的复苏,这种非平衡的复苏带来了科技行业的繁荣,却也最有可能让科技的繁荣泡沫走向破灭。

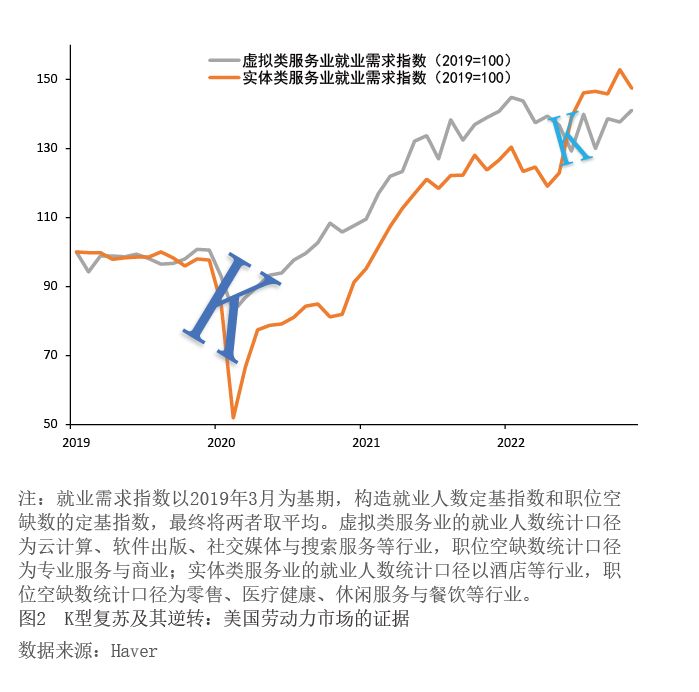

K型复苏让占据美国经济规模高达80%的服务业走向了撕裂。2020年新冠疫情暴发以来,以科技互联网行业为代表的虚拟类服务业受益于居家办公的常态化快速扩张,而餐饮休闲旅游为代表的实体类服务业则持续低迷。前者不但生产率较高,而且在数字转型中大量吸纳资本,廉价资本疯狂进入,也成就了围绕这一生态圈经营的包括硅谷银行在内的新经济金融中介的崛起;后者则受制于人际密接程度较高,劳动的可编码性较低,因此难以与人工智能、5G网络等数据科技技术的最新成果相结合,融资匮乏,濒临凋敝。

如果宏观故事就在这里结束,我们将会看到图2中K型复苏的“上腿”和“下腿”之间的就业总需求指数的裂口越来越大,这代表着凋敝的实体类服务业(包含酒店类、零售、医疗健康、休闲服务与餐饮等)出现永久性的经济“疤痕”,大量劳动力将跟随资本流动的方向,进入劳动生产率更高的虚拟类服务业(包含云计算、软件出版、社交媒体与搜索服务等科技行业和商业服务),呈现出“再配置效应”。但是2022年美国通胀开始飙升,起初是地缘政治冲突带来的能源冲击和供应链问题,但由于加息的迟滞和货币政策制定者的误判,“工资-通胀”螺旋最终开始出现。2022年上半年作为通胀上升最大贡献来源的核心服务消费者物价指数(CPI)分项占比稳定持续在30%—40%区间,下半年开始失锚,8月、10月、12月的占比分别突破40%、50%、60%。“疤痕效应”和“再配置效应”也不并持久,K型复苏最终在劳动密集型的实体型服务业出现逆转。根据调查平台layoff.fyi统计,科技企业在2022年下半年至2023年3月累计裁员25万人,而酒店旅游等行业则大量招聘需求得不到满足,甚至美国还出现了非法使用童工夜班工作的情况。美国劳工部的数据显示,2022财年,全美835家企业总计非法雇用3800多名童工,比上一年度增加1000多人。

结构性的衰退和过热在K型的“上腿”和“下腿”同时出现,美国经济已经走过了宽松货币政策可以相伴相随的“蜜月期”——毕竟在K型复苏逆转之前,尽管“上腿”和“下腿”存在分化,但每条腿的总需求都是处于疫后重建的状态。

如今,美国已经基本走出疫情阴霾,无论是产出水平和经济增速都在接近或超过潜在水平,实体型服务业的就业需求更是实现了对虚拟型就业需求的反超,使作为总量政策的货币政策面对结构性难题:是停止紧缩支持摇摇欲坠的科技泡沫?还是加息到底以使餐饮旅游业的“工资-通胀”螺旋实现刹车?这是一个艰难的抉择。

货币政策的取向和后果将存在着很大不确定性。从取向上看, 2020—2021年的美联储着重衰退,2022年以来的美联储又着重关注过热。从货币政策后果判断,到底是硬着陆、软着陆还是不着陆,引起投资者的广泛预判,基于金融条件指数对经济预测的滞后期数具有不确定性,不同的模型给出不同的答案。

笔者在这里有两点预测:(1)硅谷银行破产很有可能成为美联储货币政策转向的开始。美联储3月12日宣布的银行定期融资计划(Bank Term Funding Program,BTFP)通过赋予银行使用债券面值而非市值抵押融资的权利,已经相当于为银行进行了资产负债表的修复;(2)在K型复苏的反转发生后,货币政策已经无法解决结构性问题,而政党政治和国会分裂使美国的财政僵局贯穿拜登第一任期的最后两年,结构性失衡的问题只能依靠市场自发解决。劳动力从高生产率的虚拟型服务业转向低生产率的实体型服务业已难以避免,美国将承担“鲍莫尔病”带来的生产率停滞,美国的整体通胀将进入新台阶,而马尔萨斯的魔咒可能在经济长期发展中重新降临。

K型复苏反转之后的美国,正如2010年前后的欧元区,在同一套货币政策体系下,运行出两种处于截然不同的长期金融周期的经济体。意大利需要宽松,而德国需要紧缩,这是彼时的欧洲,也是此时的美国。

作者白雪石系阳光资产管理股份有限公司境外投资部部门负责人

作者燕鑫系阳光保险集团博士后工作站资产配置博士后研究员